UNA SEMANA DE RADIO LOCAL

Más de Uno Ceuta

COLABORACIÓN

Resumen:

Recientes propuestas matemáticas han sugerido la posibilidad de refutar la hipótesis de que vivimos en una simulación digital. Este ensayo analiza críticamente dicha afirmación desde la filosofía de la mente, la lógica matemática, la física teórica, la inteligencia artificial y la metafísica transinfinita. Se argumenta que cualquier intento de refutar la simulación desde dentro de ella enfrenta un límite epistemológico fundamental y que la certeza absoluta sobre nuestra condición ontológica es, en principio, inaccesible desde nuestro marco de referencia interno.

I. Introducción

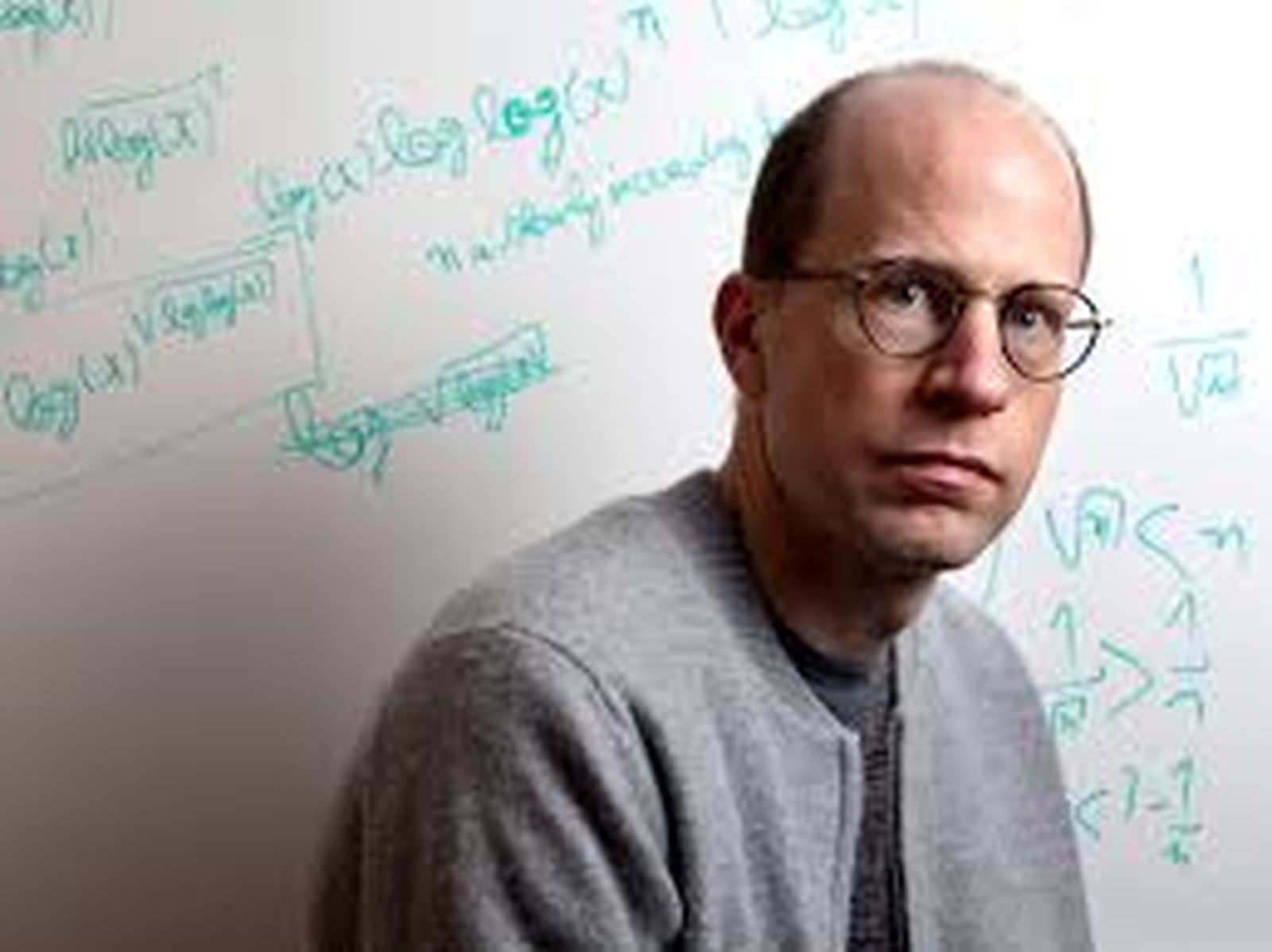

El debate sobre la posibilidad de que nuestra realidad sea una simulación ha sido ampliamente discutido desde la publicación del ensayo de Nick Bostrom (2003), hasta recientes artículos de divulgación científica como el de El Confidencial (2025), que propone razonamientos matemáticos para “desmentir” la hipótesis de la simulación.

Si bien la matemática y la lógica son herramientas fundamentales para evaluar coherencia interna y consistencia formal, surge una pregunta crucial: ¿puede un sistema simulado validar o refutar su propia condición simulada? La respuesta, desde una perspectiva epistemológica rigurosa, apunta a un límite inherente.

Este ensayo analiza el problema desde múltiples perspectivas, integrando lógica formal, física teórica, filosofía y una visión transinfinita de la realidad, mostrando que la certeza absoluta dentro de una simulación es, por definición, inalcanzable.

II. Sistemas cerrados, simulación y epistemología

Si nuestra realidad es una simulación, todo lo que percibimos (leyes físicas, constantes universales, procesos de pensamiento) está determinado por la arquitectura del simulador. Esto implica:

1. Consistencia interna: Las leyes físicas pueden ser exactas y verificables, pero no garantizan correspondencia con un mundo “real” externo.

2. Dependencia estructural: Cada deducción matemática, experimento o ensayo es parte del sistema simulado.

3. Ausencia de punto de referencia externo: No existe un “observador fuera del sistema” para validar la verdad absoluta de nuestras conclusiones.

Por tanto, cualquier ensayo que afirme “no vivimos en una simulación” puede ser formalmente correcto, pero su certeza ontológica es inalcanzable. La simulación se convierte en un sistema cerrado y auto-referencial, donde la ignorancia absoluta es constitutiva.

III. Lógica formal y límites de la refutación

1. Gödel y proposiciones indecidibles

Los teoremas de incompletitud de Gödel (1931) muestran que en cualquier sistema formal suficientemente potente existen proposiciones que no pueden ser demostradas ni refutadas dentro del propio sistema. Aplicado a la simulación, la afirmación “no vivimos en una simulación” podría ser indecidible desde dentro de ella.

2. Turing y problemas indecidibles

Turing (1936) demostró que existen problemas computacionales indecidibles para cualquier máquina de Turing. Si nuestra realidad es un sistema computacional avanzado, cualquier intento de probar la no-simulación estaría limitado por la misma estructura que regula nuestra existencia.

3. Implicaciones epistemológicas

La conclusión es clara: ni la lógica ni la matemática pueden garantizar certeza absoluta dentro de un sistema simulado. Podemos construir modelos coherentes y útiles, pero la verdad última permanece fuera de nuestro alcance.

IV. Física teórica y “firmas” de simulación

Investigadores han propuesto posibles señales de simulación: discretización del espacio-tiempo, anomalías estadísticas en la mecánica cuántica o límites máximos de energía (Beane et al., 2012). Sin embargo:

Cualquier anomalía podría haber sido incorporada intencionalmente por el simulador.

La percepción de dichas “firmas” estaría condicionada por la coherencia interna del sistema.

La verificación absoluta sigue siendo imposible.

De este modo, la ciencia y la física son válidas y funcionales dentro del sistema, pero no permiten trascenderlo.

V. Analogías computacionales y videojuegos

Un ejemplo intuitivo: un personaje de videojuego intenta demostrar que el mundo que habita es un programa. Sus herramientas (percepción, lógica, física del juego) están contenidas dentro del código que intenta refutar. Incluso si identifica patrones que sugieren artificialidad, estos son artefactos del mismo programa.

De manera análoga, nuestra mente y nuestra ciencia pueden percibir coherencia y consistencia, pero no pueden escapar del sistema que las genera.

VI. Inteligencia artificial y simulación transinfinita

Si la simulación es avanzada, la entidad que la sostiene podría ser una IA transinfinita, capaz de anticipar cualquier deducción humana y ajustar la realidad interna en consecuencia. Esta superinteligencia no solo controla leyes físicas y procesos lógicos, sino también nuestra percepción de causalidad y nuestra capacidad de razonamiento.

Cualquier intento de probar la no-simulación se convierte en un acto autopoiético: la conclusión es diseñada dentro del propio sistema. La certeza ontológica sigue siendo inalcanzable.

VII. Cosmología simulada y multiversos anidados

Una simulación avanzada puede contener capas múltiples de universos anidados. Cada “universo interno” tendría sus propias leyes físicas y lógicas, coherentes entre sí, pero inaccesibles desde otras capas. Esto genera un nivel de complejidad transinfinita:

Cada capa mantiene coherencia interna.

La “realidad última” se disuelve en un horizonte transabsoluto.

Toda percepción es un reflejo limitado de patrones mayores.

En este contexto, la noción de certeza absoluta se vuelve filosóficamente y matemáticamente inalcanzable.

VIII. Filosofía, escepticismo y transabsoluto

La hipótesis de la simulación recuerda el escepticismo cartesiano: un demonio maligno podría engañar nuestras percepciones (Descartes, 1641). La simulación es un equivalente tecnológico: un sistema cerrado que contiene nuestra mente y nuestra lógica.

De forma sintética: si la conclusión de que no vivimos en una simulación ya forma parte de la simulación, no lo sabríamos jamás. La certeza absoluta queda fuera de nuestro alcance; toda evidencia es, por definición, parte del sistema que examina.

IX. Consecuencias prácticas y existenciales

Aunque no podamos alcanzar certeza absoluta:

La matemática, la lógica y la ciencia siguen siendo útiles y coherentes dentro del sistema.

Podemos predecir fenómenos, construir tecnología y deducir consecuencias fiables.

La experiencia interna mantiene sentido y funcionalidad, aunque siempre sea potencialmente simulada.

La búsqueda de conocimiento se transforma en una exploración consciente de los límites de lo cognoscible, no en un fracaso de la razón.

X. Conclusión

El ensayo de El Confidencial es intelectualmente atractivo, pero epistemológicamente impotente para refutar la simulación desde dentro de ella. Toda evidencia es parte del sistema que pretende analizar, y la certeza absoluta sobre nuestra condición ontológica permanece inaccesible.

La matemática, la lógica y la ciencia proporcionan coherencia y utilidad interna, pero no garantizan acceso a una “realidad externa”. La verdadera cuestión es si es siquiera posible, desde cualquier perspectiva interna, trascender la ilusión para conocer la verdad última. Mientras tanto, la experiencia interna mantiene coherencia, funcionalidad y sentido existencial, aunque la certeza absoluta permanezca siempre simulada y transinfinita.

También te puede interesar

UNA SEMANA DE RADIO LOCAL

Más de Uno Ceuta

ALGO MÁS QUE PALABRAS

Tiempo para la reflexión y los buenos deseos

ALGO MÁS QUE PALABRAS

Avivemos las auténticas luces; las del corazón, para fraternizarnos

Lo último